Sommertouren an Neckar, Rhein, Mosel und Nahe (Sommer 2018)

In den Monaten Juni, Juli und August 2018 erkunden wir mit mehreren Touren den Südwesten Deutschlands, Ausgangspunkt hierfür ist Mainz. Auch für die Wege von und nach Mainz wählen wir ungewöhnliche und nicht alltägliche Strecken. Die Reisen fanden an unterschiedlichen Tagen statt und sind hier zu einem Reisebericht verknüpft.

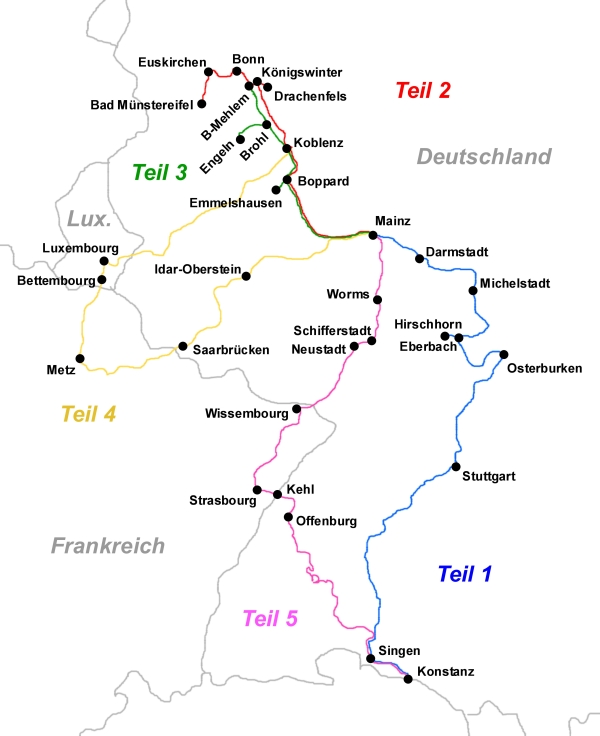

Reiseroute

Für die Anreise vom Bodensee nach Mainz wählen wir den Weg entlang des Neckars und durch den Odenwald. Im zweiten Teil widmen wir uns der Drachenfelsbahn und der Erfttalbahn. Teil drei umfasst einen Besuch bei der Brohltalbahn und der Hunsrückbahn. Den vierten Teil bildet eine Rundfahrt entlang der Mosel nach Luxemburg und zurück über Metz und die Nahetalbahn. Im fünften Teil fahren wir durch das Elsass und den Schwarzwald zurück nach Konstanz.

Teil 1: Konstanz - Singen - Stuttgart - Osterburken - Hirschhorn - Eberbach - Michelstadt - Darmstadt - Mainz

Die erste Etappe führt uns von Konstanz nach Singen, mit dem seehas (Flirt-Triebzug der SBB) fahren wir am Ufer des Untersees nach Singen. Dort wechseln wir auf einen IC 2 zur Fahrt auf der Gäubahn nach Stuttgart. Über die Hegaualb fahren wir nach Tuttlingen, wo die Gäubahn die noch junge Donau überquert. Weiter führt die Strecke entlang der östlichen Ausläufer des Schwarzwalds und durch das Neckartal sowie über die Gäuebene in den Talkessel von Stuttgart.

Erste Klasse im seehas

Fahrt am Untersee mit Blick zur Insel Reichenau

Einfahrt eines IC 2-Zugs in den Bahnhof Singen

Erste Klasse im Oberdeck des IC2

Fahrt über die junge Donau in Tuttlingen

Blick aus dem Zugfenster im Neckartal

Fahrt über die Gäuebene

In Stuttgart steigen wir um auf einen Regional-Express. Der Zug befährt die sogenannte Frankenbahn und hat das Fahrtziel Würzburg. Nachdem der Zug das Stadtgebiet von Stuttgart verlassen hat, trifft die Bahnstrecke bald auf den Neckar und folgt kurvenreich dem Neckartal. Vor dem Zugfenster ziehen die Weinlagen am Neckar vorbei, sie gehören zum Weinbaugebiet Württemberg.

Regionalexpress von Stuttgart nach Würzburg

Erste Klasse im Regional-Express auf der Frankenbahn

Weinlagen am Neckar vor dem Zugfenster

Fahrt am Neckar

Salzbergwerk in Bad Friedrichshall

In Bad Friedrichshall ist vom Zug aus ein Salzbergwerk zu sehen. Der Schacht König Wilhelm II. wurde 1899 in Betrieb genommen, heute können Besucher in einem Schaubergwerk Geschichte und Technik der Salzgewinnung erkunden.

Die Bahnstrecke verlässt alsbald das Neckartal und folgt im weiteren Verlauf dem ebenfalls kurvenreichen Tal der Jagst. Dabei fällt der Blick auf den Ort Duttenberg, weithin sichtbar sind das dortige Kelterhaus und das Herrenhaus, die auf eine ehemalige Höhenburg aus dem Jahr 800 zurückgehen.

Duttenberg über dem Jagsttal

In Osterburken verlassen wir den Regional-Express und wechseln auf die Linie 1 der S-Bahn RheinNeckar, die hier ihren Endpunkt hat. Die S-Bahn RheinNeckar setzt Elektrotriebzüge der Baureihe 425 ein.

Die erste Etappe der Strecke führt durch das Bauland, die Gäulandschaft im Nordosten Baden-Württembergs wird scherzhaft auch 'Badisch Sibirien' genannt. Tatsächlich ist es im Winter hier kälter als am Oberrhein, zudem empfanden früher Beamte die Versetzung in die damals abgelegene Region als 'Verbannung'.

Erste Klasse im Zug der S-Bahn RheinNeckar (Baureihe 425)

Fahrt durch das Bauland

Die Bahnstrecke von Osterburken nach Neckarelz war früher Teil einer Fernverkehrsachse zwischen Würzburg und Heidelberg, hier waren Züge bzw. Kurswagen von Berlin nach Metz oder von Karlsbad nach Paris unterwegs. Heute verkehren im Personenverkehr lediglich noch S-Bahnen auf der Strecke.

Ab Mosbach befährt der Zug die Neckartalbahn, diese Strecke verläuft landschaftlich reizvoll im Durchbruchstal des Flusses durch den Odenwald.

Burg Zwingenberg über dem Neckar

Fahrt auf der Neckartalbahn

Auch die Neckartalbahn hat keinen Fernverkehr mehr, hier gab es zuletzt noch ein Interregio-Zugpaar von Emden nach Stuttgart. In Eberbach zweigt die Odenwaldbahn ab, die eigentlich unser nächstes Ziel ist. Zunächst fahren wir jedoch eine Station weiter bis nach Hirschhorn.

Bahnhof Hirschhorn, in der Ferne ist Burg Hirschhorn zu sehen

Die Neckartalbahn führt hier für einige Kilometer durch Hessen, Hirschhorn ist einer von zwei hessischen Orten an der Strecke. Als die Strecke 1879 eröffnet wurde, war es nicht selbstverständlich, dass die topografisch einfachste Streckenführung entlang des Flusses gewählt wurde, denn aufgrund der damaligen Kleinstaaterei hatte man auch eine umständliche Alternativroute erwogen, nur um die Streckenführung durch die beiden hessischen Orte zu vermeiden.

Wir erkunden nun die historische Altstadt von Hirschhorn mit ihren zahlreichen Fachwerkhäusern.

Altstadt von Hirschhorn

Pfarrkirche Hirschhorn

Zu den Sehenswürdigkeiten von Hirschhorn gehört die Kirche. Als zwischen 1628 und 1630 eine neue Kirche in Hirschhorn erbaut wurde, verzichtete man auf den Bau eines eigenen Kirchturms, stattdessen wurde ein wesentlich älterer Torturm der Stadtmauer, nämlich das Mitteltor von 1392, zum Kirchturm umgewidmet.

In Hirschhorn gibt es eine Staustufe mit Brückenfunktion, wir queren dort zu Fuß den Neckar. Hirschhorn liegt in einer Doppelschleife des Flusses, der sich tief in die bewaldeten Höhen des Odenwalds eingegraben hat.

Blick von der Staustufe in das Neckartal

Historischer Ortskern und Burg Hirschhorn

Vom östlichen Neckarufer gibt es einen schönen Blick auf den historischen Ortskern und die Burg Hirschhorn. Die mittelalterliche Burg wurde auf einem Bergsporn oberhalb der Stadt errichtet, um das Neckartal und zwei Quertäler zu kontrollieren.

Anschließend laufen wir durch die Altstadt zurück zum Bahnhof.

Altstadt von Hirschhorn

Empfangsgebäude Bahnhof Hirschhorn

Der Bahnhof Hirschhorn wurde am 24. Mai 1879 eröffnet, das klassizistische Empfangsgebäude steht heute unter Denkmalschutz. Wir fahren mit der S-Bahn eine Station am Neckar entlang zurück bis Eberbach.

Einfahrt einer S-Bahn (Baureihe 425) in den Bahnhof Hirschhorn

Fahrt entlang des Neckars von Hirschhorn nach Eberbach

Nach sechs Minuten Fahrzeit kommen wir in Eberbach an. Am Bahnhof Eberbach trifft die Odenwaldbahn auf die Neckartalbahn. Da es auch im Badischen eine Odenwaldbahn gibt, wird die Strecke von Eberbach nach Darmstadt und Hanau auch Hessische Odenwaldbahn genannt.

Bahnhof Eberbach

Empfangshalle Bahnhof Eberbach

Die Hessische Odenwaldbahn ist nicht elektrifiziert, auf der Strecke verkehrt die Eisenbahngesellschaft VIAS mit Dieseltriebzügen des Typs Itino. Die Itino-Triebzüge wurden ursprünglich von der Firma Adtranz entwickelt, sie wurden später vom Hersteller Bombardier übernommen. Mit nur 57 ausgelieferten Exemplaren konnte sich dieser Fahrzeugtyp nicht in der Breite durchsetzen. 30 Itinos wurden nach Schweden geliefert, 26 Stück sind bei der VIAS unterwegs und ein Exemplar ging an die Erfurter Bahn. Die zweiteiligen Dieseltriebzüge haben eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern.

Itino-Triebzug in Eberbach

Erste Klasse im Itino-Triebzug

Blick auf Friedrichsdorf

Die Hessische Odenwaldbahn ist größtenteils eingleisig, sie wurde 1882 eröffnet. Da der Endpunkt in Baden liegt, war vor dem Bau auch hier ein Staatsvertrag zwischen den Großherzogtümern Hessen und Baden erforderlich. Nach gut sieben Kilometern erreicht der Zug die Landesgrenze, der Fahrgast kann während der Fahrt über hessisches Territorium auf den badischen Ort Friedrichsdorf blicken.

Fahrt auf der Hessischen Odenwaldbahn

Im südlichen Teil ist die Hessische Odenwaldbahn landschaftlich äußerst reizvoll, es handelt sich um eine Gebirgsstrecke mit zahlreichen Kunstbauten. Mit Himbächelviadukt und Haintalviadukt gibt es im Odenwald zwei bekannte und eindrucksvolle Viadukte, zudem durchfährt der Zug mit dem Krähbergtunnel den längsten eingleisigen Regelspurtunnel in Deutschland, er ist über drei Kilometer lang. Die Strecke folgt dem Tal der Mümling und wird daher auch Mümlingbahn genannt. Heute ist die Strecke als Kulturdenkmal anerkannt. In Michelstadt legen wir den nächsten Zwischenstopp ein.

Altes Rathaus in Michelstadt

Auch in Michelstadt lockt eine reizvolle Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern. Das Alte Rathaus wurde 1484 erbaut und zählt zu den wichtigsten spätmittelalterlichen Fachwerkbauten Deutschlands. Das Rathaus wurde zudem als Modell für Modelleisenbahnanlagen vertrieben. Eine weitere bekannte Sehenswürdigkeit ist die Burg Michelstadt.

Burghof der ehemaligen Stadtburg

Spaziergang durch die Altstadt

Bahnhof Michelstadt

Seit 1870 ist Michelstadt von Darmstadt aus auf der Schiene zu erreichen. Der Bahnanschluss brachte der einstigen Ackerbürgerstadt einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Auf der Strecke fahren verschiedene überlagernde RE und RB-Linien, für die Weiterfahrt nach Darmstadt steht wieder ein Itino-Triebzug bereit.

Itino-Triebzug in Michelstadt

Erste Klasse im Itino-Triebzug

Fahrt durch den Vorderen Odenwald

Die Strecke führt weiter durch den Vorderen Odenwald. Der Zug erreicht unterwegs den Trennungsbahnhof Groß-Umstadt Wiebelsbach. Hier verzweigt sich die Odenwaldbahn in zwei Streckenäste nach Darmstadt und Hanau. Als auf der Strecke noch D-Züge von Frankfurt nach Stuttgart verkehrten, galt der Bahnhof unter dem damaligen Namen Wiebelsbach-Heubach als 'einsamste Schnellzugstation Deutschlands', da der Bahnhof weit abgelegen von den beiden Dörfern lag.

Blick aus dem Zugfenster im Reinheimer Hügelland

Unser Zug befährt nun den Darmstädter Ast, durch das Reinheimer Hügelland fahren wir vom Odenwald hinab in die Oberrheinische Tiefebene. In Darmstadt wechseln wir auf einen Zug der Linie RB 75 zur Fahrt durch das hessische Ried nach Mainz. Mainz ist unser Ausgangspunkt für die weiteren Touren.

Einfahrt eines Zugs der Linie RB 75 in den Hauptbahnhof Darmstadt

Erste Klasse in der Regionalbahn von Darmstadt nach Mainz

Blick auf das Opelwerk bei Bischofsheim

Hauptbahnhof Mainz

Teil 2: Mainz - Koblenz - Königswinter - Drachenfels - Königswinter - Bonn-Mehlem - Bonn - Euskirchen - Bad Münstereifel - Bonn - Brohl

Für den zweiten Teil fahren wir vom Mainzer Hauptbahnhof mit einem Intercity auf der linken Rheinstrecke nach Koblenz. Die Strecke führt landschaftlich reizvoll durch das Mittelrheintal.

Einfahrt eines Intercitys in den Hauptbahnhof Mainz

Abteilwagen erste Klasse im Intercity

Blick über den Rhein nach Lorch

In Koblenz legen wir einen Zwischenstopp ein und laufen zunächst ans Deutsche Eck, an der Landzunge mündet die Mosel in den Rhein. Das Deutsche Eck ist das weithin bekannte Wahreichen der Stadt Koblenz. Unweit des Deutschen Ecks befindet sich unser nächstes Ziel, nämlich die Talstation der Seilbahn Koblenz.

Reiterstandbild am Deutschen Eck in Koblenz

Zusammenfluss von Mosel (links) und Rhein (rechts) am Deutschen Eck

Kabine der Seilbahn in der Talstation

Die Seilbahn wurde 2010 anlässlich der Bundesgartenschau gebaut, um die Rheinanlagen mit der Festung Ehrenbreitenstein zu verbinden. Die Seilbahn konnte sich damals als umweltfreundliche Alternative zu einem Bustransfer durchsetzen. Die Dreiseilumlaufbahn überwindet mit frei über den Rhein gespannten Seilen 112 Höhenmeter, sie hat eine Länge von 890 Metern. Verglaste Panoramakabinen bieten einen Blick auf das Deutsche Eck, das Stadtgebiet von Koblenz und ins Rheintal.

Bergfahrt mit der Seilbahn über den Rhein

Schiffsanleger am Konrad-Adenauer-Ufer

Blick von der Seilbahn auf das Deutsche Eck

Ausblick rheinabwärts von einer Aussichtsplattform

Nach dem Besuch einer Aussichtsplattform auf dem Plateau vor der Festung Ehrenbreitstein treten wir schließlich die Rückfahrt an. Die Seilbahn wurde von der Firma Doppelmayr gebaut und wird von einer Tochtergesellschaft des Herstellers betrieben. Mit einer Kapazität von 3.800 Personen pro Stunde und Richtung hat sie die weltweit größte Leistungsfähigkeit. Die Fahrzeit beträgt vier bis fünf Minuten.

Bergstation der Seilbahn

Blick auf Koblenz bei der Talfahrt

Blick rheinabwärts zur Insel Niederwerth

Ursprünglich war geplant, die Seilbahn im November 2013 wieder abzubauen. Als Hindernis für den Weiterbetrieb galt vor allem der Status des Oberen Mittelrheintals als UNESCO-Welterbe. Es gelang jedoch eine Verständigung mit der UNESCO, wonach die Seilbahn bis ins Jahr 2026 weiterbetrieben werden darf. 2026 erreicht die Seilbahn das Ende ihrer technischen Betriebsdauer.

Talstation der Seilbahn und Deutsches Eck

Einfahrt in die Talstation bei der Basilika St. Kastor

Vorbei am Kurfürstlichen Schloss laufen wir zurück zum Bahnhof. Das Schloss wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut und war Residenz des letzten Erzbischofs und Kurfürsten von Trier.

Kurfürstliches Schloss

Hauptbahnhof Koblenz

Der heutige Hauptbahnhof von Koblenz wurde 1902 in Betrieb genommen, damals noch unter dem offiziellen Namen 'Coblenz Centralbahnhof'. Bis dahin gab es in der Stadt mit dem Mosel- und dem Rheinbahnhof zwei getrennte Bahnhöfe, wobei Reisende je nach Relation zu Fuß oder mit einer Droschke zwischen den Bahnhöfen wechseln mussten.

Mit der Regionalbahn 27, der Rhein-Erft-Bahn, fahren wir nach Königswinter. Zum Einsatz kommt ein Elektrotriebzug der Baureihe 425.

Empfangshalle Hauptbahnhof Koblenz

Elektrotriebzug der Baureihe 425 in Koblenz

Erste Klasse im Elektrotriebzug der Baureihe 425

Fahrt über die Urmitzer Eisenbahnbrücke

Über die Urmitzer Eisenbahnbrücke wechselt der Zug die Rheinseite. Die Brücke wurde zwischen 1916 und 1918 aus militärstrategischen Gründen errichtet und am Ende des Zweiten Weltkriegs gesprengt. Im Gegensatz zu ihren beiden Schwestern, der Ludendorf-Brücke bei Remagen und der Hindenburgbrücke bei Rüdesheim, wurde die Urmitzer Eisenbahnbrücke nach dem Krieg wieder aufgebaut.

Blick auf den Rhein, am gegenüberliegenden Ufer fährt ein Eurocity-Zug

Bahnhof Königswinter

In Königswinter verlassen wir die Regionalbahn. Das Empfangsgebäude von Königswinter stammt im Kern aus den Jahren 1869/70, es steht als Baudenkmal unter Denkmalschutz. Vom Bahnhof laufen wir zur Talstation der Drachenfelsbahn.

Nach Zugspitzbahn (Link zum Reisebericht), Wendelsteinbahn (Link zum Reisebericht) und der Zahnradbahn in Stuttgart (Link zum Reisebericht) können wir nun das Quartett der vier in Deutschland verkehrenden Zahnradbahnen vervollständigen.

Triebwagen in der Talstation der Drachenfelsbahn, führend der älteste Triebwagen 2 aus dem Jahr 1955,

hinten der jüngste Triebwagen 6 aus dem Jahr 1978

Bergfahrt mit der Drachenfelsbahn

Die meterspurige Zahnradbahn führt von Königswinter aus dem Rheintal hinauf ins Siebengebirge zum Drachenfels-Gipfel. Die Drachenfelsbahn wurde 1883 als erste deutsche Zahnradbahn mit öffentlichem Personenverkehr eröffnet, sie wurde anfangs mit Dampflokomotiven betrieben. 1953 wurde die Bahn auf elektrischen Betrieb umgestellt.

Zugkreuzung an der Mittelstation

Einfahrt in die Bergstation der Drachenfelsbahn

Mit gut 1,5 Kilometern Gesamtstreckenlänge ist die Drachenfelsbahn die kürzeste der deutschen Zahnradbahnen. Während der Fahrzeit von acht Minuten überwindet die Bahn 220 Höhenmeter.

Obwohl es sich bei den Triebwagen um Zweirichtungsfahrzeuge handelt, haben sie nur auf einer Seite Türen.

Innenraum Triebwagen der Drachenfelsbahn

Blick vom Drachenfels nach Süden

Der Drachenfels ist ein beliebtes Ausflugsziel, der Berg im Siebengebirge erlangte im Zuge der Rheinromantik im 19. Jahrhundert große Bekanntheit. Die markante Lage über dem Rheintal bietet einen Panoramablick über das Flusstal und die Hügel des Siebengebirges. Früher gab es am Drachenfels mehrere Steinbrüche, so wurde Drachenfels-Trachyt auch beim Bau des Kölner Doms eingesetzt.

Blick ins Siebengebirge

Blick rheinabwärts

Triebwagen ET 3 in der Bergstation

Der Drachenfels gilt auch als 'meistbestiegener Berg Europas' - dabei werden viele Besucher den Berg nicht zu Fuß besteigen, sondern mit der Drachenfelsbahn herauffahren. Die Drachenfelsbahn gehört damit auch zu den meistgenutzten Zahnradbahnen Europas.

Für die Rückfahrt steht ET 3 aus dem Jahr 1957 bereit. Interessant ist auch die Farbgebung der Triebwagen: der Grünton entspricht der Hausfarbe der Parfümmarke 4711, der Inhaber des Parfümhauses war früher Eigentümer des Drachenfelsbahn.

Talfahrt mit der Drachenfelsbahn

Triebwagen unterhalb der Mittelstation

Auf der Talfahrt legen wir an der Mittelstation einen Zwischenstopp ein und besuchen Schloss Drachenburg. Das Märchenschloss wurde im 19. Jahrhundert in nur drei Jahren von einem Geschäftsmann als repräsentativer Wohnsitz errichtet.

Schließlich fahren wir mit dem nächsten Zug die letzten Meter bis zur Talstation nach Königswinter. Die Drachenfelsbahn hat insgesamt fünf Triebwagen, die maximale Neigung auf der Strecke beträgt 200 Promille.

Schloss Drachenburg

Ankunft eines Triebwagens an der Mittelstation

Einfahrt in die Talstation

Von der Talstation laufen wir anschließend durch Königswinter zum Rheinufer. Unsere Tour möchten wir auf der anderen Rheinseite fortsetzen und so fahren wir mit der Fähre hinüber in den Bonner Stadtteil Mehlem. Hier verkehrt das Fährschiff Königswinter IV, es handelt sich um ein sogenanntes Seitenpfortenschiff, bei dem Fahrzeuge ohne Rangieren seitlich auf die Fähre auf- und abfahren können.

Fährschiff Königswinter IV

Blick von der Fähre zum Drachenfels mit der Burgruine

Petersberg über den Dächern von Königswinter

Von der Fähre aus ist auch der Petersberg zu sehen; bekannt ist der Gipfel des Siebengebirges vor allem für das Gästehaus der Bundesrepublik. Bis zur Verlegung des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin wurden zahlreiche Staatsgäste in dem weithin sichtbaren Hotelkomplex untergebracht, auch heute finden dort noch nationale und internationale Konferenzen statt. Mit der Petersbergbahn gab es von 1889 bis 1958 eine schmalspurige Zahnradbahn von Königswinter auf den Petersberg, zuletzt wurden Drachenfels- und Petersbergbahn gemeinsam betrieben.

Überfahrt über den Rhein

Vom Fähranleger am anderen Ufer ist der Fußweg bis zum Bahnhof Bonn-Mehlem nicht weit. Der Bahnhof ist heute ein unspektakulärer Durchgangsbahnhof, von 1949 bis 1990 hatte der Bahnhof einen besonderen Status als Station der amerikanischen Botschaft, da sich hier der Standort der Reise- und Repräsentationszüge der amerikanischen Hochkommissare befand.

Wir fahren nun mit der MittelrheinBahn zum Hauptbahnhof Bonn, die Linie RB 26 wird vom Eisenbahnunternehmen TransRegio mit Triebzügen vom Typ Siemens Desiro ML bedient.

Einfahrt eines Zugs der MittelrheinBahn in den Bahnhof Bonn-Mehlem

Erste Klasse im Zug der MittelrheinBahn

Im Hauptbahnhof Bonn wechseln wir auf einen Zug der Linie S 23 nach Euskirchen. Die Strecke gehört zum sogenannten vareo-Netz, eingesetzt werden LINT-Dieseltriebzüge. Die Strecke führt über das Vorgebirge und die Ville in die Voreifel. Die offene Landschaft ist geprägt von Mais- und Getreidefeldern; früher wurde hier Weißkohl (im Rheinland 'Kappes' genannt) angebaut, was der Strecke im Volksmund die Bezeichnung 'Kappes-Express' eingebracht hat.

LINT-Triebzug im Hauptbahnhof Bonn

Erste Klasse im LINT-Triebzug

Fahrt auf der Voreifelbahn

Nachdem wir aufgrund einer Verspätung in Bonn den durchgehenden Zug nach Bad Münstereifel verpasst hatten, nutzen wir für die weitere Etappe von Euskirchen nach Bad Münstereifel den Bus. Teilweise parallel zur Bahnstrecke fahren wir durch die Zülpicher Börde in die Eifel.

Bus von Euskirchen nach Bad Münstereifel

Busfahrt durch die Zülpicher Börde

Schließlich erreichen wir Bad Münstereifel. Die 17.000 Einwohner-Stadt in der Eifel ist bekannt für ihren mittelalterlichen Stadtkern. Wir betreten die Stadt durch das Werther Tor, das zur nahezu vollständig erhaltenen Stadtumwehrung aus dem 13. Jahrhundert gehört.

Werther Tor in Bad Münstereifel

Burg Münstereifel

Bad Münstereifel wird von der Erft durchflossen, auf einem Hang oberhalb des Flusses steht Burg Münstereifel aus dem 13. bzw. 14. Jahrhundert. Zu den Sehenswürdigkeiten des Eifelstädtchens gehören auch das Rathaus aus dem 14. Jahrhundert sowie die romanische Basilika St. Chrysanthus und Daria. Die Kirche wurde im 11. Jahrhundert erbaut, sie war die Stiftskirche eines Benediktinerklosters, in dessen Umfeld die Siedlung 'Monasterium in Eiflia' entstand - das heutige Bad Münstereifel.

Rathaus

Basilika St. Chrysanthus und Daria

Erft in Bad Münstereifel

LINT-Triebzug am Endhaltepunkt Bad Münstereifel

In Bad Münstereifel ist der Endpunkt der Erfttalbahn. Aus den ehemals umfangreichen Bahnanlagen mit Lok- und Güterschuppen sowie Güterbahnhof ist heute ein Haltepunkt geworden. Zu Bundesbahn-Zeiten setzte ein Niedergang der Strecke ein, der Güterverkehr ging zurück und wurde schließlich ganz eingestellt, 1975 wurde der Personenverkehr an Wochenenden ab Samstagmittag eingestellt, schließlich galt die Strecke als stilllegungsbedroht.

Heute verkehrt im Stundentakt die Linie RB 23 bis Euskirchen, sie wird ab Euskirchen auf die S 23 nach Bonn durchgebunden. Die Erfttalbahn ist 14 Kilometer lang, sie wurde 1890 erbaut. 1975 gab es für ein Jahr versuchsweise einen Kurswagen von Münster nach Bad Münstereifel, ansonsten hat die Strecke einen reinen Nahverkehrscharakter. Über Erfttalbahn und Voreifelbahn fahren wir nach Bonn.

Blick aus dem Zugfenster zwischen Euskirchen und Bonn

Fahrt auf der Voreifelbahn

Vom Hauptbahnhof Bonn aus fahren wir anschließend mit der MittelrheinBahn rheinaufwärts. Die Rückfahrt nach Mainz unterbrechen wir für Besuche von zwei abzweigenden Stichstrecken. In Brohl setzen wir die Tour mit dem nächsten Teil fort.

Erste Klasse im Zug der MittelrheinBahn

Teil 3: Brohl - Engeln - Brohl - Boppard - Emmelshausen - Boppard - Mainz

Der Bahnhof Brohl liegt an der linken Rheinstrecke zwischen Bonn und Koblenz. Wir verlassen nun die Gleise der Deutschen Bahn und widmen uns der Brohltalbahn.

Bahnhof Brohl

Gleis der Brohltalbahn über die linke Rheinstrecke in die Rheinanlagen

Die Brohltalbahn ist eine Meterspurbahn, die vom Rhein in die Eifel führt. Genaugenommen besteht die Brohltalbahn aus zwei Streckenteilen, nämlich der Talstrecke in die Eifel sowie der Hafenstrecke zum Rheinhafen von Brohl. Beide Strecken laufen im Kopfbahnhof Brohl BE zusammen. Der Bahnhof Brohl BE liegt wenige Treppenstufen vom Bahnhof der DB entfernt. Die Brohltalbahn wird heute überwiegend touristisch genutzt und unter dem Namen Vulkan-Express betrieben.

Zugang zum Bahnhof Brohl BE

Vulkan-Express am Bahnhof Brohl BE

Der Vulkan-Express ist heute mit den Diesellokomotiven D 1 und D 2 bespannt, beide Lokomotiven wurden 1965 fabrikneu nach Brohl geliefert. Da im Hafengebiet auch Dreischienengleise liegen, sind die Loks dafür ausgestattet, auch Normalspurwaggons rangieren zu können.

Wagen im Vulkan-Express

Diesellok D 5 an der Werkstatt der Brohltalbahn

Nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Brohl BE passiert die Strecke die Werkstattanlagen, dort steht die Diesellok D 5. Sie wurde 1966 in Kassel gebaut und zur Schmalspurbahn FEVE nach Spanien geliefert, von dort kam sie 1998 nach Brohl.

Die Strecke führt nun kurvenreich durch das enge und felsige Brohltal nach Westen. Vor dem Zugfenster zieht Schloss Schweppenburg vorbei, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1365 reichen.

Blick vom Zug auf Schloss Schweppenburg

Fahrt auf dem Tönissteiner Viadukt

Mit dem Tönissteiner Viadukt folgt ein erster Höhepunkt der Strecke. In zwölf Metern Höhe wechselt die Strecke die Talseite und quert dabei die Straße und den Brohlbach. Unmittelbar nach dem Viadukt folgt der 95 Meter lange Tönissteiner Tunnel. Nach dem Tunnel erreicht der Zug den Bahnhof Burgbrohl. Auf den nächsten Kilometern folgt die Bahnstrecke der Brohltalstraße. Das Tal weitet sich dann, dabei gewinnt die Strecke stetig an Höhe.

Einfahrt in den Tönissteiner Tunnel

Bahnhof Burgbrohl

Fahrt mit dem Vulkan-Express

Bahnhof Niederzissen

Blick von Oberzissen zur Burg Olbrück

Ab Oberzissen beginnt eine Steilstrecke, mit einer maximalen Steigung von 50 Promille führt die Strecke aus dem Brohltal hinaus in die Vulkaneifel. Dieser Streckenabschnitt war anfangs als Zahnstangenstrecke konzipiert, heute gehört er zu den steilsten Adhäsionsstrecken von Meterspurbahnen in Deutschland. Im weiteren Verlauf ändert sich die Landschaft und den Fahrgästen bietet sich ein weiter Blick über die Vulkaneifel.

Fahrt durch die Vulkaneifel

Burgruine Olbrück

Als weithin sichtbares Wahrzeichen des Brohltals gilt die Burgruine Olbrück. Die Burg wurde um 1100 gegründet, sie wurde seither mehrfach zerstört und immer wieder aufgebaut, sie ist eine der ältesten und größten Höhenburgen in der Eifel.

Fahrt durch die Vulkaneifel

Blick über die Dächer von Brenk

Die Brohltalbahn wurde 1902 eröffnet, sie wurde hauptsächlich für den Güterverkehr gebaut. Durch den Eifelvulkanismus ist die Region reich an Steinbrüchen, in denen der Mörtelzuschlag Trass, Tuffsteine, Phonolith, Bimsstein und Basalt-Schotter gewonnen wurden bzw. werden. Auf der Schiene wurden diese Güter zum Schiffsumschlag nach Brohl transportiert. Es gab auf der Strecke früher auch regulären Personenverkehr, dieser spielte aber nur eine untergeordnete Rolle und wurde 1961 eingestellt.

Blick aus dem Zugfenster des Vulkan-Express

Umfahren des Zugs am Endbahnhof Engeln

Der höchste Punkt der Strecke liegt in Engeln, die Station ist Endpunkt des Vulkan-Expresses. Auf der gut 17 Kilometer langen Strecke von Brohl bis Engeln hat die Bahn fast 400 Höhenmeter überwunden. Die Strecke führte ursprünglich noch 6 Kilometer weiter bis Kempenich, dieser Streckenabschnitt wurde bereits 1976 abgebaut. Der Bahnhof Engeln liegt ein Stück vom namensgebenden Ort entfernt. Für die Rückfahrt wählen wir den offenen Sommerwagen.

Offener Sommerwagen

Talfahrt durch die Vulkaneifel

Schon 1977 wurden mit dem einzigen verbliebenen Personenwagen Ausflugsfahrten mit dem 'Vulkan-Expreß' angeboten. Dank kommunalem und ehrenamtlichem Engagement kann der Vulkan-Express heute ganzjährig verkehren.

Noch immer gibt es auch in geringem Maße Güterverkehr auf der Strecke, die Brohltalbahn ist damit eine der letzten Schmalspurbahnen in Deutschland mit regulärem Güterverkehr.

Fahrt mit dem Vulkan-Express

Sommer in der Vulkaneifel

Bahnhof Burgbrohl

Fahrt auf dem Tönissteiner Viadukt

Nach der Ankunft am Bahnhof Brohl BE wechseln wir über den Bahnhofsvorplatz zum DB Bahnhof und fahren von dort mit dem nächsten Zug der MittelrheinBahn rheinaufwärts nach Boppard.

Fußweg vom Bahnhof Brohl BE zum Bahnhof Brohl

Fahrt über die Mosel in Koblenz mit Blick zu Balduinbrücke und Festung Ehrenbreitstein

Fahrt durch die größte Rheinschleife, am gegenüberliegend Ufer ist der Ort Filsen zu sehen, rechts Boppard

Am Hauptbahnhof Boppard hat eine weitere von der linken Rheinstrecke abzweigende Stichstrecke ihren Ausgangspunkt: die Hunsrückbahn. Auf der Strecke gibt es regulären Personenverkehr, der vom Eisenbahnunternehmen Rhenus Veniro mit steilstreckentauglichen Dieseltriebzügen vom Typ Regioshuttle erbracht wird.

Regioshuttle-Dieseltriebwagen von Rhenus Veniro in Boppard

Abzweig der Hunsrückbahn von der linken Rheinstrecke

Schon kurz nach dem Hauptbahnhof von Boppard verlässt die Hunsrückbahn das Mittelrheintal. Während sich die linke Rheinstrecke hier durch die Rheinschleife nach Osten windet, führt die Hunsrückbahn nach Westen ins Mühltal. Kurz darauf ist eine Sesselbahn zu sehen, die von Boppard über die Weinberge zu einem Aussichtspunkt führt.

Sesselbahn von Boppard über die Weinberge

Fahrt auf der Steilstrecke durch den Hunsrück

Die heutige Hunsrückbahn ist zwar recht kurz aber landschaftlich äußerst reizvoll. Für rund sechs Kilometer führen die Gleise steil bergauf in die Mittelgebirgshöhen des Hunsrücks. Mit einer maximalen Neigung von 60,9 Promille gilt die Strecke als steilste im Regelbetrieb betriebene Bahnstrecke Deutschlands, sie steht auch als technisches Denkmal unter Denkmalschutz.

Fahrt im Regioshuttle auf der Hunsrückbahn

Bahnhof Emmelshausen

Die Fahrt endet nach 24 Minuten in Emmelshausen. Die Strecke war ursprünglich 53 Kilometer lang und führte von Boppard nach Simmern. Der Streckenabschnitt zwischen Emmelshausen und Simmern wurde etappenweise stillgelegt, heute dient die Trasse als Radweg. So blieb nur ein rund 15 Kilometer langer Stummel in Betrieb, er wird heute im Stundentakt von der Linie RB 37 bedient. Das Empfangsgebäude stammt aus dem Jahr 1908, es steht unter Denkmalschutz.

Regioshuttle-Triebwagen im Bahnhof Emmelshausen

Innenraum Regioshuttle-Triebwagen

Fahrt über das Hubertus-Viadukt

Bekannt ist die Hunsrückbahn insbesondere für ihre zwei Rundbogen-Viadukte, das Rauschenloch-Viadukt und das Hubertus-Viadukt. Das Hubertus-Viadukt führt in einer Kurve über die Hubertusschlucht. Die Brücke ist 150 Meter lang, mit einer Höhe von 50 Metern war sie zum Zeitpunkt der Errichtung eine der höchsten Steinbogenbrücken Deutschlands. Fünf Tunnel ergänzen die abwechslungsreiche Streckenführung. Die Mittelgebirgsbahn überwindet einen Höhenunterschied von rund 340 Metern, in der Anfangszeit gab es hier einen Zahnstangenabschnitt.

Blick aus dem Zugfenster auf den Bopparder Stadtwald

Logo der Hunsrückbahn mit dem Hubertus-Viadukt

Nach Ankunft in Boppard werfen wir einen Blick auf das Logo der Hunsrückbahn mit dem Hubertus-Viadukt. Als die Bahnstrecke durch den Vorderhunsrück 1908 eröffnet wurde, war der Name Hunsrückbahn für eine andere Bahnstrecke reserviert, erst nachdem auf der ursprünglichen 'Hunsrückbahn' von Langenlonsheim nach Hermeskeil der Personenverkehr eingestellt wurde, erhielt die heutige Hunsrückbahn den Namen.

Wir fahren anschließend mit dem nächsten Zug der MittelrheinBahn von Boppard nach Mainz.

Blick aus dem Zugfenster auf das Schiff Godesburg und den Ort Kestert

Türme der Stadtbefestigung von Oberwesel

Burg Gutenfels bei Kaub

Fahrt über die Nahe bei Bingen

Bei Bingen endet die Fahrt durch die Welterbe-Kulturlandschaft des Oberen Mittelrheintals. Dort gibt es einen kurzen Blick auf die Nahe, dem Verlauf des Flusses werden wir im nächsten Teil folgen. Mit den letzten Sonnenstrahlen kommen wir schließlich in Mainz an.

Zug der MittelrheinBahn nach der Ankunft in Mainz

Teil 4: Koblenz - Luxemburg - Bettemburg - Metz - Saarbrücken - Idar-Oberstein - Mainz

Im vierten Teil wollen wir eine Rundfahrt nach Luxemburg und Frankreich unternehmen. Wir starten am Morgen in Mainz und fahren mit einem Intercity nach Koblenz. Die linke Rheinstrecke kennen wir bereits von den vorherigen Touren.

In Koblenz wechseln wir auf einen Zug der staatlichen luxemburgische Eisenbahngesellschaft Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL). Die CFL setzt doppelstöckige Triebzüge vom Typ Stadler KISS auf der grenzüberschreitenden Linie RE 11 zwischen Koblenz und Luxemburg ein.

KISS-Doppelstocktriebzug der CFL in Koblenz

Erste Klasse im Oberdeck

Wir fahren mit dem Zug auf der Moselstrecke nach Luxemburg. Die Strecke führt auf weiten Abschnitten entlang des Ufers der Mosel und durch die Weinberge an den Hängen des Flusstals. Bei Karden ist der sogenannte Moseldom zu sehen, die romanische St. Castor-Kirche ist die bekannteste und bedeutendste Kirche an der Mosel zwischen Trier und Koblenz.

Fahrt an der Mosel mit Blick zum 'Moseldom'

Blick aus dem Zugfenster auf die Weinberge an der Moselstrecke

Querung der Mosel bei Ediger-Eller

Nach dem Halt in Cochem durchfährt der Zug den Kaiser-Wilhelm-Tunnel, mit über vier Kilometern war er lange Zeit Deutschlands längster Eisenbahntunnel. Kurz darauf quert die Bahnlinie bei Ediger-Eller die Mosel. Für einige Kilometer führt die Strecke anschließend am rechten Moselufer entlang.

Blick über die Mosel nach Sankt Aldegund

Fahrt über die Doppelstockbrücke bei Bullay

Bei Bullay wechselt die Bahnstrecke erneut die Uferseite. Bei der Brücke handelt es sich um Deutschlands erste Doppelstockbrücke. Auf der oberen Ebene verläuft die Bahnstrecke, eine Ebene tiefer eine Straße.

Die Bahnstrecke verlässt schließlich das Moseltal und führt abseits des Flusses durch die Südeifel, bevor sie bei Trier den Fluss ein weiteres Mal quert. Nach dem Grenzübertritt bei Wasserbillig fahren wir weiter durch Luxemburg.

Südeifel bei Schweich

Blick über das Alzette-Tal auf die Oberstadt von Luxemburg

Aufgrund von Bauarbeiten besteht zwischen Luxemburg und Bettemburg ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Bettemburg liegt im Süden von Luxemburg, der Bahnhof ist Grenzbahnhof zwischen Luxemburg und Frankreich. Dort wartet der TGV nach Paris, den wir bis Metz nutzen möchten. Eine gute halbe Stunde fahren wir mit dem TGV durch das Département Moselle, benannt nach dem Fluss Mosel (französisch Moselle).

Bus des Schienenersatzverkehrs in Luxemburg

Busfahrt durch Luxemburg

Bahnhof Bettemburg

TGV im Bahnhof Bettemburg

Erste Klasse im Oberdeck des TGV Duplex

Fahrt durch das Département Moselle

Querung der Mosel bei Thionville

Blick aus dem Zugfenster auf die Mosel in Thionville

In Metz haben wir einen Zwischenstopp eingeplant. Metz war der Hauptort der früheren Region Lothringen, die 116.000-Einwohner-Stadt kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Wir beginnen den Stadtbummel am mittelalterlichen Place Saint-Louis.

Place Saint-Louis in Metz

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Metz gehört die Kathedrale Saint-Étienne (deutsch Stephansdom), sie wurde zwischen 1220 und 1520 erbaut und gehört zu größten gotischen Kirchengebäuden in Frankreich. Das Zentrum von Metz wird von der Mosel durchflossen.

Kathedrale Saint-Étienne

Blick über die Mosel zur Kathedrale

Evangelische Stadtkirche Temple Neuf auf einer Insel in der Mosel

Place Raymond Mondon

Bahnhof Metz

Schließlich kehren wir zurück zum Bahnhof von Metz. In der wechselvollen Geschichte der Stadt wechselte die Zugehörigkeit mehrfach zwischen Frankreich und Deutschland, so gehörte Metz in den Jahren 1871 bis 1918 zum Deutschen Reich. In jener Zeit wurde das imposante Bahnhofsgebäude auf Wunsch von Wilhelm II. nach Plänen eines Berliner Architekten im rheinischen neoromanischen Stil erbaut, auch im Hinblick auf militärstrategische Überlegungen. Er sollte als Truppenumschlagplatz für die Westfront dienen, beispielsweise auch mit extra breiten Bahnsteigen für das Be- und Entladen von Pferden. Das Empfangsgebäude ist 300 Meter lang und beherbergte auch einen Empfangspavillon des Kaisers, auf viele Details nahm der Kaiser zudem persönlich Einfluss, etwa das Aussehen des Turms.

Empfangshalle

Französischer Regionalzug von Metz nach Saarbrücken

Wir fahren mit einem Regionalzug von Metz nach Saarbrücken, es verkehren zwei Dieseltriebzüge der französischen Bahn SNCF. Gut eine Stunde dauert die Fahrt von Metz über die Grenze bei Forbach bis in die saarländische Landeshauptstadt. Die Forbacher Bahn wurde von Preußen als Verlängerung der Pfälzischen Ludwigsbahn von Ludwigshafen über Saarbrücken hinaus erbaut.

Fahrt durch Lothringen

Nach dem kleinen Ausflug in die beiden Nachbarländer wollen wir uns anschließend noch einer deutschen Bahnstrecke widmen, nämlich der Nahetalbahn. Historisch gesehen verbindet die Nahetalbahn eigentlich Saarbrücken über Bad Kreuznach mit Bingen am Rhein, heute verlaufen die Regionalverkehrslinien jedoch ab Bad Kreuznach weiter nach Mainz und Frankfurt. Seit 2014 werden die Züge auf der Strecke vom Eisenbahnunternehmen vlexx mit LINT-Dieseltriebzügen gefahren.

LINT-Dieseltriebzug von vlexx in Saarbrücken

Erste Klasse im LINT-Dieseltriebzug von vlexx

Fahrt durch den Naturpark Saar-Hunsrück

Die Strecke verbindet zunächst mit Saarbrücken und Neunkirchen die beiden größten Städte des Saarlands, dann folgt sie dem Fluss Blies in den Naturpark Saar-Hunsrück zur Grenze zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Auf der weiteren Fahrt begleitet uns die Nahe, der Fluss entspringt im Saarland und mündet in Bingen in den Rhein. Der landschaftlich reizvolle Streckenabschnitt ist kurvenreich und führt durch mehrere Tunnel.

Unterwegs im Saar-Nahe-Bergland

Fahrt im Nahetal

In Idar-Oberstein legen wir den nächsten Zwischenstopp ein. Idar-Oberstein ist eine 30.000-Einwohner-Stadt am südlichen Rand des Hunsrücks. Aufgrund natürlicher Edelsteinvorkommen entwickelten sich die ursprünglich eigenständigen Orte Idar und Oberstein zu wichtigen Schmuckzentren. Auch wenn die Blütezeit der Schmuckindustrie vorbei ist, prägen Edelsteine und Schmuck noch immer die Stadt. Vor dem Bahnhof erinnert eine Tafel an die Straßenbahn, die hier von 1900 bis 1956 fuhr, auch Trolleybusse gab es hier einstmals.

Tafel zur früheren Straßenbahn in Idar-Oberstein

Spaziergang durch Idar-Oberstein

Felsenkirche über Idar-Oberstein

Wahrzeichen von Idar-Oberstein ist die Felsenkirche, die exponiert über der Innenstadt liegt. Sie wurde zwischen 1482 und 1484 auf den Fundamenten einer älteren Höhlenburg errichtet und ist durch einen in den Fels geschlagenen Tunnel zu erreichen.

Idar-Oberstein liegt im Tal der Nahe und ist von Felshängen eingebettet. In Felslage über Oberstein gibt es zwei mittelalterliche Burgen, wir laufen zur Ruine der Burg Bosselstein und haben von dort einen Blick hinüber zu Schloss Oberstein.

Blick ins Nahetal und auf die Nahetalbahn

Schloss Oberstein

Blick über Idar-Oberstein

Bahnhof Idar-Oberstein

Der Bahnhof wurde 1859 als Bahnhof Oberstein eröffnet, später hieß er Oberstein-Idar und seit 1934 Idar-Oberstein. Schon 1884 gab es durchgehende Verbindungen von hier nach Metz, insofern sind wir mit unserer heutigen Tour auf historischen Pfaden unterwegs. Illustre Verbindungen gab es seither über Idar-Oberstein, etwa Wiesbaden-Calais oder Frankfurt-Nancy, zuletzt noch Frankfurt-Paris. Seit 1991 gibt es auf der Nahetalbahn keinen Fernverkehr mehr. Das Bahnhofsareal wurde von der Stadt gekauft, hierzu gehört auch das Empfangsgebäude. Es wurde unter Regie der Stadt renoviert und präsentiert sich als attraktives Tor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Mit dem nächsten Zug des Nahe-Express (RE 3) fahren wir nach Mainz.

Informationstafel zum Obersteiner Bahnhof

Bahnhof Idar-Oberstein

Fahrt durch den Hunsrück

Wir folgen nun dem Tal der Nahe durch den Hunsrück. Die Nahetalbahn ist durchgehend zweigleisig, im mittleren Abschnitt ist die Strecke nicht elektrifiziert, weshalb durchgehend von Saarbrücken bis Frankfurt mit Diesel gefahren wird. Bei Bad Münster am Stein ist der Rheingrafenstein zu sehen, eine Felsformation mit einer Burgruine.

Weinberge an der Nahetalbahn

Querung der Nahe mit Blick auf den Rheingrafenstein

In Bad Kreuznach trennen sich die Strecken, unser Zug verlässt die Nahetalbahn und befährt die Verbindungsstrecke nach Gau Algesheim zur linken Rheinstrecke. Die letzten Kilometer sind von der offenen Landschaft Rheinhessens geprägt.

Nach 11 Stunden und 11 Minuten erreichen wir Mainz und beendet damit unsere Drei-Länder-Rundfahrt entlang von Mosel und Nahe.

Fahrt durch Rheinhessen

Hauptbahnhof Mainz

Teil 5: Mainz - Worms - Schifferstadt - Neustadt - Wissembourg - Straßburg - Kehl - Offenburg - Konstanz

Zum Abschluss unserer Tour wollen wir auch bei der Rückfahrt von Mainz an den Bodensee nicht die schnellste oder verkehrsübliche Strecke wählen, sondern durch das Elsass über Wissembourg und Straßburg fahren.

Unser erstes Ziel ist Worms, hierfür fahren wir mit einem Intercity von Mainz linksrheinisch nach Süden. Vor über 280 Millionen Jahren entstand hier durch den Einbruch des Rheingrabens die sogenannte Niersteiner Formation, die heute als Weinanbaugebiet 'Roter Hang' bekannt ist.

Abteilwagen erste Klasse im Intercity

Fahrt durch das Weinanbaugebiet 'Roter Hang'

In Worms unterbrechen wir die Fahrt für einen kleinen Stadtrundgang. Bekanntestes Bauwerk der Stadt ist der Wormser Dom. Er gehört zu den drei rheinischen Kaiserdomen, wobei er kleiner und jünger ist als die Dome in Speyer und Mainz. Er wurde im Wesentlichen von 1130 bis 1181 erbaut und liegt auf dem höchsten Punkt der Innenstadt, er ist das bedeutendste Bauwerk der Wormser Romanik.

Lutherdenkmal in Worms

Wormser Dom

Hauptbahnhof Worms

Als man im 19. Jahrhundert Pläne für eine Bahnstrecke am Rhein schmiedete, ging Worms zunächst leer aus, weil man der rechtsrheinischen Riedbahn den Vorzug gab. Erst auf Initiative der Städte Mainz und Worms wurde schließlich 1853 auch Worms an das Bahnnetz angeschlossen. Das heutige Empfangsgebäude ist deutlich jünger, es wurde 1904 als drittes Empfangsgebäude errichtet, nachdem die Vorgängerbauten zu klein geworden waren.

Mit einem Flirt 3-Triebzug fahren wir durch die Oberrheinische Tiefebene nach Schifferstadt. Die Strecke gehört zum sogenannten SÜWEX-Netz.

Empfangshalle

Einfahrt eines SÜWEX-Triebzugs in den Bahnhof Worms

Erste Klasse im SÜWEX (Flirt-Triebzug)

Fahrt durch die Oberrheinische Tiefebene

In Schifferstadt wechseln wir auf einen Zug der Linie S 2 der S-Bahn RheinNeckar. Auch mit diesem Zug fahren wir nur eine kurze Etappe, nach einer viertelstündigen Fahrt durch die Vorderpfalz erreichen wir Neustadt an der Weinstraße.

S 2 der S-Bahn RheinNeckar in Schifferstadt

Erste Klasse im Zug der Baureihe 425 der S-Bahn RheinNeckar

Fahrt durch die Vorderpfalz

Bahnhof Neustadt an der Weinstraße

Ab Neustadt an der Weinstraße nutzen wir den 'RE WX'. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Weinstraßen-Express, der von Koblenz über Neustadt an der Weinstraße nach Wissembourg fährt. Betrieben wird der Ausflugszug vom Eisenbahnunternehmen vlexx. Wir fahren mit dem Zug auf der Pfälzischen Maximiliansbahn oder kurz Maxbahn nach Süden. Die Strecke war früher eine Fernverkehrsmagistrale und hatte auch strategische Bedeutung. Nachdem das Elsass französisch geworden war, sank die Bedeutung. 1975 wurde schließlich der grenzüberschreitende Personenverkehr nach Wissembourg ganz eingestellt, 1997 erfolgte die Reaktivierung.

LINT-Triebzug von vlexx in Neustadt an der Weinstraße

Erste Klasse im LINT-Triebzug von vlexx

Fahrt durch die Weinberge der Haardt, links das Hambacher Schloss

Wir fahren landschaftlich reizvoll am Fuße der Haardt, der Mittelgebirgszug bildet die Grenze des Pfälzerwalds zum Oberrheingraben.

Über Landau und Winden führt die Strecke in den Viehstrich, ihren Namen verdankt die Region der einstmals ausgeprägten Viehhaltung. Der letzte Haltepunkt auf der deutschen Seite ist Schweighofen, wenig später überqueren wir mit dem Fluss Lauter die deutsch-französische Grenze.

Unterwegs im Viehstrich

Blick vom Haltepunkt Schweighofen zum Ort

Französische Anzeige im vlexx

Wir erreichen schließlich Wissembourg, der Bahnhof liegt rund zwei Kilometer hinter der Grenze. Wissembourg hat einen Kopfbahnhof, in dem die Strecken aus Deutschland und Frankreich zusammentreffen. Die vlexx-Züge haben für die Strecke eine französische Zulassung erhalten. Neben den Ausflugszügen wird Wissembourg von der deutschen Seite auch stündlich mit Regionalzügen der DB im Rheinland-Pfalz-Takt angefahren.

Triebzug von vlexx nach der Ankunft in Wissembourg

Wissembourg / Weißenburg ist eine 8.000-Einwohner-Stadt im Elsass. Zu den Sehenswürdigkeiten von Wissembourg gehört die gotische Kirche St. Peter und Paul, sie wurde zum Ende des 13. Jahrhunderts errichtet und war Abteikirche eines mittelalterlichen Klosters. Wissembourg ist die nördlichste Stadt im Elsass, Fachwerkhäuser und enge Gassen prägen die historische Altstadt. Das Zentrum von Wissembourg wird von mehreren Armen der Lauter durchflossen, der Fluss entspringt im Pfälzerwald und mündet in den Rhein.

Spaziergang durch Wissembourg

Im Zentrum von Wissembourg

Kirche St. Peter und Paul

Lauter in Wissembourg

Rathaus

Häuserzeile an der Lauter

Bahnhof Wissembourg

Der Bahnhof Wissembourg wurde 1855 eröffnet, zu jener Zeit gehörte die Pfalz zu Bayern - so war hier an der Grenze der bayerische Zoll vertreten. Nachdem Elsass und Lothringen an Deutschland gefallen waren, erübrigten sich die Grenzkontrollen, der Bahnhof hieß sodann Weißenburg und die Strecke entwickelte sich zu einer Fernverkehrsmagistrale zwischen Amsterdam und Straßburg. Allerdings war hierbei der Kopfbahnhof hinderlich, so dass schließlich eine Verbindungskurve gebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor der Bahnhof an Bedeutung. Das heutige Empfangsgebäude wurde 1968 fertiggestellt. Die deutschen Züge halten am Hausbahnsteig (Gleis A), die französischen Züge an den Gleisen B und C.

Wir fahren jetzt mit einem Regionalzug weiter nach Straßburg, zum Einsatz kommt ein Régiolis-Triebzug (Coradia Polyvalent) mit Diesel- und Elektroantrieb.

Gleisseite des Bahnhofs

Einfahrt eines Régiolis-Triebzugs

Innenraum Régiolis-Triebzug

Fahrt durch das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du Nord

Der erste Streckenabschnitt von Wissembourg nach Vendenheim ist nicht elektrifiziert. Wir fahren durch die hügelige und teilweise bewaldete Landschaft des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Vosges du Nord. In Vendenheim trifft die Verbindung auf die Strecke Paris-Straßburg. Kurz darauf überqueren wir den Canal de la Marne au Rhin (Rhein-Marne-Kanal). Die Fahrt von Wissembourg bis Straßburg dauert rund 50 Minuten.

Fahrt über einen Bahnübergang in Soultz-sous-Forêts (Sulz unterm Wald)

Blick vom Zugfenster auf die Landschaft des Elsass

Fahrt über den Canal de la Marne au Rhin (Rhein-Marne-Kanal)

Auch in Straßburg legen wir einen kurzen Zwischenstopp ein und besuchen die Altstadt rund um den Place de la Cathédrale (Münsterplatz). Der Hauptort des Elsass gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Hirschapotheke am Place de la Cathédrale (Münsterplatz) in Straßburg

Westfassade des Straßburger Münsters

Kammerzellhaus

1878 fuhr in Straßburg die erste Pferdebahn, sie wurde ab 1894 elektrifiziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Niedergang der Straßenbahn, 1960 wurde sie schließlich stillgelegt. Wie in anderen französischen Städten besann man sich später auf dieses Verkehrsmittel und 1994 begann die Renaissance der Straßenbahn mit der Neueröffnung der ersten Strecke.

Auch früher schon gab es eine Tramverbindung von Straßburg über den Rhein nach Kehl, 2017 schließlich wurde der grenzüberschreitende Verkehr wieder aufgenommen. Mit der verlängerten Linie D fahren wir aus dem Zentrum von Straßburg nach Kehl.

Tram der Linie D in Straßburg

Fahrt mit der Tram an der Pont Saint-Nicolas, am gegenüberliegenden Ufer der Ill das Alte Zollhaus

Querung des Rheins mit der Straßenbahn

Für die Tram wurde eine neue Brücke über den Rhein gebaut, bei der Fahrt auf der Beatus-Rhenanus-Brücke über die Grenze ist der Turm der St. Johannes Nepomuk-Kirche von Kehl zu sehen. Derzeit ist die Endstation der Tram am Bahnhof von Kehl, eine Verlängerung zum Rathaus befindet sich im Bau.

Evangelische Friedenskirche in Kehl

Der Bahnhof von Kehl liegt 400 Meter von der französisch-deutschen Grenze entfernt. Seit dem Jahr 1861 führt zwischen Kehl und Straßburg eine Eisenbahnbrücke über den Rhein, Kehl war dadurch wichtiger Grenz- und Lokwechselbahnhof. Seitdem der Fernverkehr zwischen Deutschland und Frankreich auf Hochgeschwindigkeitszüge umgestellt wurde, ist die Bedeutung des Bahnhofs gesunken. Wir fahren mit einem Regioshuttle-Dieseltriebwagen der SWEG weiter nach Offenburg.

Bahnhof Kehl

Einfahrt von zwei Regioshuttle-Triebwagen der SWEG in Kehl

Fahrt durch die Ortenau

Von Offenburg fahren wir schließlich mit einem Regional-Express auf der Schwarzwaldbahn zurück an den Bodensee. Damit endet eine abwechslungsreiche Rundfahrt durch den Südwesten Deutschlands und das angrenzende Ausland.

Einfahrt eines Zugs der Schwarzwaldbahn in Offenburg

Fahrt durch den Schwarzwald

Blick aus dem Zugfenster auf den Bodensee in Allensbach

Dies ist eine privat betriebene Hobby-Seite. Zum Impressum. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt von verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.